Die Rückkehr des Notvorrats

Die Bilder im Frühling sind noch in unseren Köpfen. Die Coronakrise wird ganz schnell zur Realität, man liest von Hamsterkäufen, belächelt die Hamsterkäufer und plötzlich steht man im Supermarkt vor leeren Regalen. Ich, dessen Einkauf üblicherweise in ein 5-Rappen-Säckli passt, frage mich, wie man sich auf solche Szenarien vorbereitet.

Reto Schätti verdient mit dieser Frage sein Geld. Er ist der Geschäftsführer der Sichersatt AG. Das Unternehmen liefert seinen Kunden fertige Pakete nach Hause, um sich einen Notvorrat anzulegen. Das Business boomte dank Coronakrise. «Wir haben zum ersten Mal leere Gestelle in der Schweiz gesehen. Solche Bilder kannten wir nur aus dem Ausland», sagt Schätti.

Die Bilder zeigen auch heute noch Wirkung. Die Bestellungen hätten sich auf einem hohen Niveau eingependelt. Das Bewusstsein der Menschen für das Thema Notvorrat sei gestiegen, sagt der Sichersatt-Chef. Ueli Haudenschmid bestätigt. Er ist Leiter Ernährung und Heilmittel beim Bundesamt für Landwirtschaftliche Grundversorgung BWL.

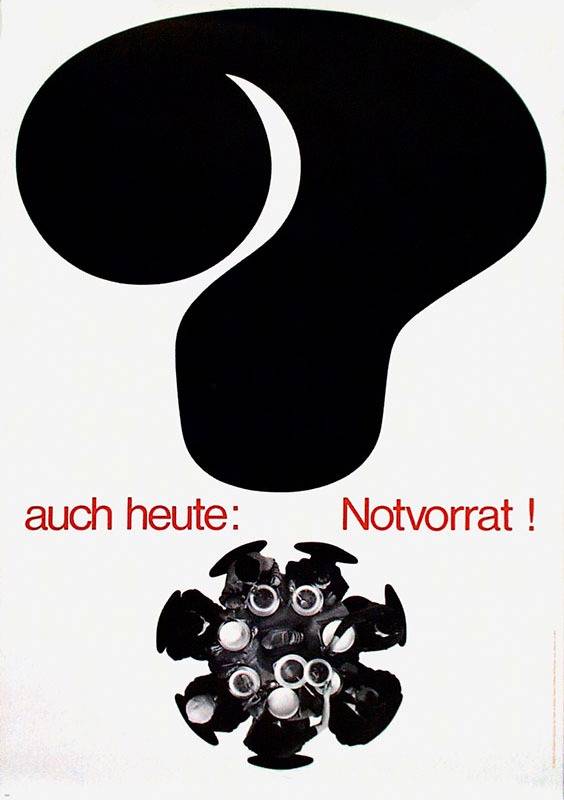

Das BWL forderte die Bevölkerung in den 70er Jahren mit Plakaten auf, einen Notvorrat anzulegen: zwei Kilo Zucker, ein Kilo Reis, ein Kilo Teigwaren, eine Flasche Öl. Jetzt soll eine Online-Kampagne das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung wieder schärfen. Vor allem junge Menschen seien schlechter vorbereitet, deshalb sei Sensibilisierung wichtig. «Die Erinnerung in der Bevölkerung ist erfahrungsgemäss schlecht», sagt Ueli Haudenschmid. «Früher wartete der Feind im Osten und es wurde im eigenen Land produziert. Dies ist heute nicht mehr der Fall.»

Wie wahrscheinlich ist der totale Notstand?

«Kluger Rat – Notvorrat»: Dies gelte heute noch viel mehr als früher, sagt Haudenschmid. «Die Wirtschaft ist heute viel vernetzter. Es wird mehr im Ausland und ‹just in time› produziert.» Früher sei der Notstand vor allem mit dem Kriegsfall in Verbindung gebracht worden. Heute liege die Bedrohung in ausfallenden Infrastrukturen, Pandemien und Cyber-Attacken, sagt Ueli Haudenschmid. «Dadurch gibt es zwar weniger grosse, lange Ausfälle, doch diese werden immer wahrscheinlicher.» Das BWL empfiehlt den Bürgern, sich einen Vorrat für rund eine Woche anzulegen. Danach sollte die Versorgung wieder sichergestellt sein, sagt Haudenschmid.

Der Prepper aus dem Wald

Doch was, wenn der Staat die Grundversorgung nicht wiederherstellen kann? Auf dieses «Endzeitszenario» bereiten sich sogenannte «Prepper» vor. Sie besitzen mehrere Notvorräte an geheimen Orten, haben stets einen «Fluchtrucksack» mit dem Nötigsten dabei und üben den Ernstfall regelmässig in der Natur. Aus den USA kennt man Prepper vor allem als Verschwörungstheoretiker aus der rechten Szene. Diejenigen, die ihren Notvorrat im Onlineshop von Reto Schätti bestellen, gehören nicht in diese Schublade: «Vom KV-Lehrling bis zum Rentner ist alles dabei. Es sind keine Spinner, die tagelang im Wald rumliegen», sagt der Sichersatt Chef, der selbst gerne im Wald unterwegs ist, wie er lachend zugibt.

Ueli Haudenschmid vom BWL: «Die Schweiz verfügt über einen der besten Vorräte der Welt. Die Rohstofflager des Bundes reichen für drei bis vier Monate. Kein anderer Staat hat so gute Reserven.» Prepper würden einen unnötigen Aufwand betreiben. Reto Schätti, der selber über einen «genug grossen» Vorrat verfügt, erklärt, was im Notfall wichtig ist: «Am wichtigsten ist die mentale Vorbereitung. Es gibt am Tag X eben nicht Rindsfilet mit Vanille-Kardamom Sauce, sondern wahrscheinlich einen Eintopf. Der beste Vorrat nützt nichts, wenn Sie dadurch in ein Loch fallen.»